原创技术成果为何沦为王如竹教授申报院士的“嫁衣”

[复制链接] 分享:致:社会各界、中国科学院院士评选委员会、上海交通大学

尊敬的各位领导、专家、同仁:

我们是南京熵㶲新能源科技有限公司默默无闻的研发团队。作为一个埋头铸剑的民营科技企业,就一桩关乎创新根本、事关学术公平的事件,鼓起勇气向科学技术研究的同仁门发起这份沉重的公开质询,并向社会各界进一步披露。

我们熵㶲能源,并非资本追逐的明星,也非家喻户晓的品牌。我们研发团队是一群将求真务实本分刻在骨子里的学者、工程师。十数年来,团队成员谢绝市场喧嚣,将几乎全部心血与利润投入到“从0到1”的原创技术研发中,完善修正了热力学定律在冷机领域演绎的基础理论,发现《空气调节用制冷技术》(ISBN:9787112189045)关于蒸汽压缩式制冷的原理性重大错误,还并在“基于一个半热力循环的双碳储能”及“基于仿生热学的先进热管理”等领域取得了关键的技术突破。见附录:南京熵㶲新能源科技有限公司的情怀与追求

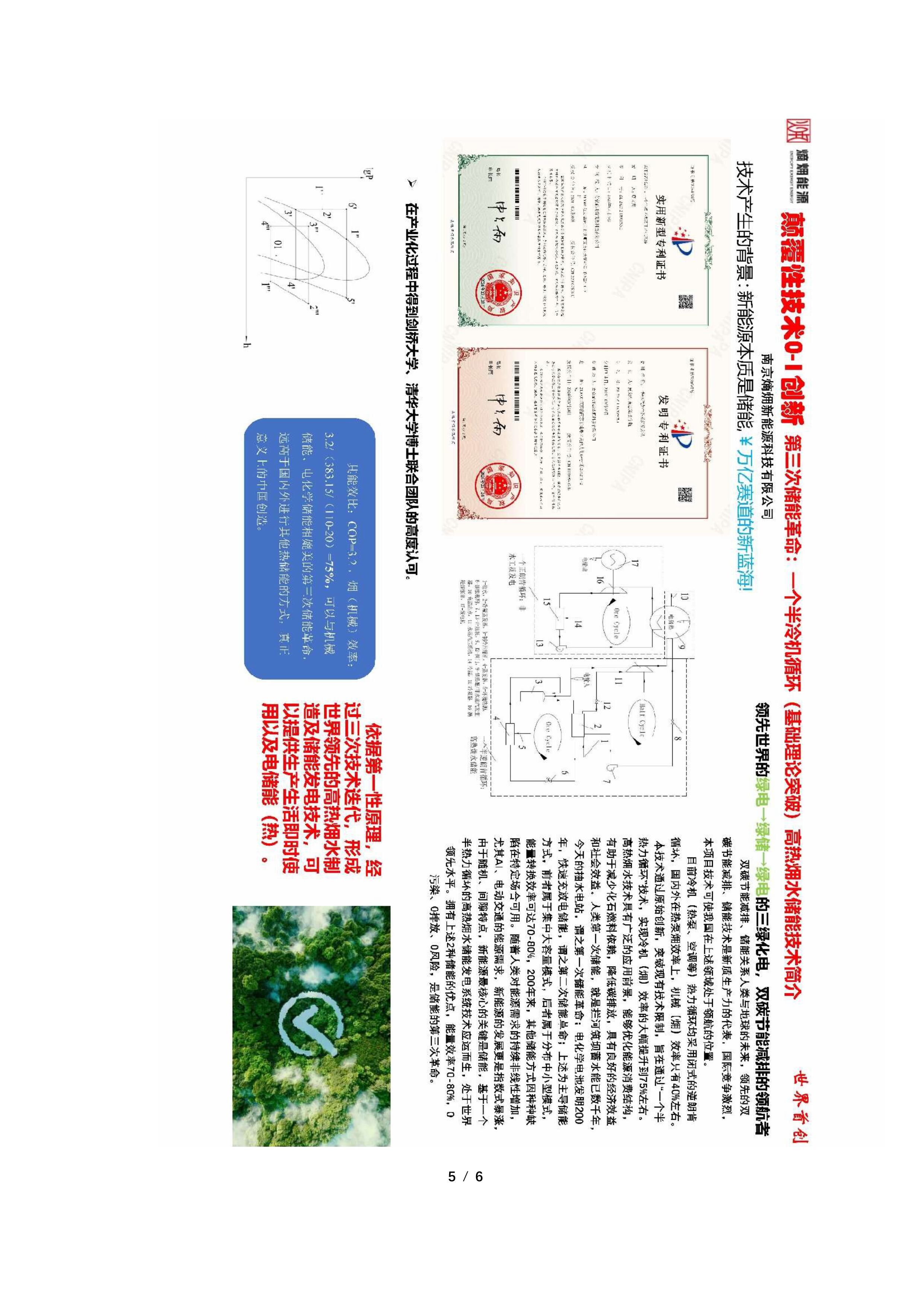

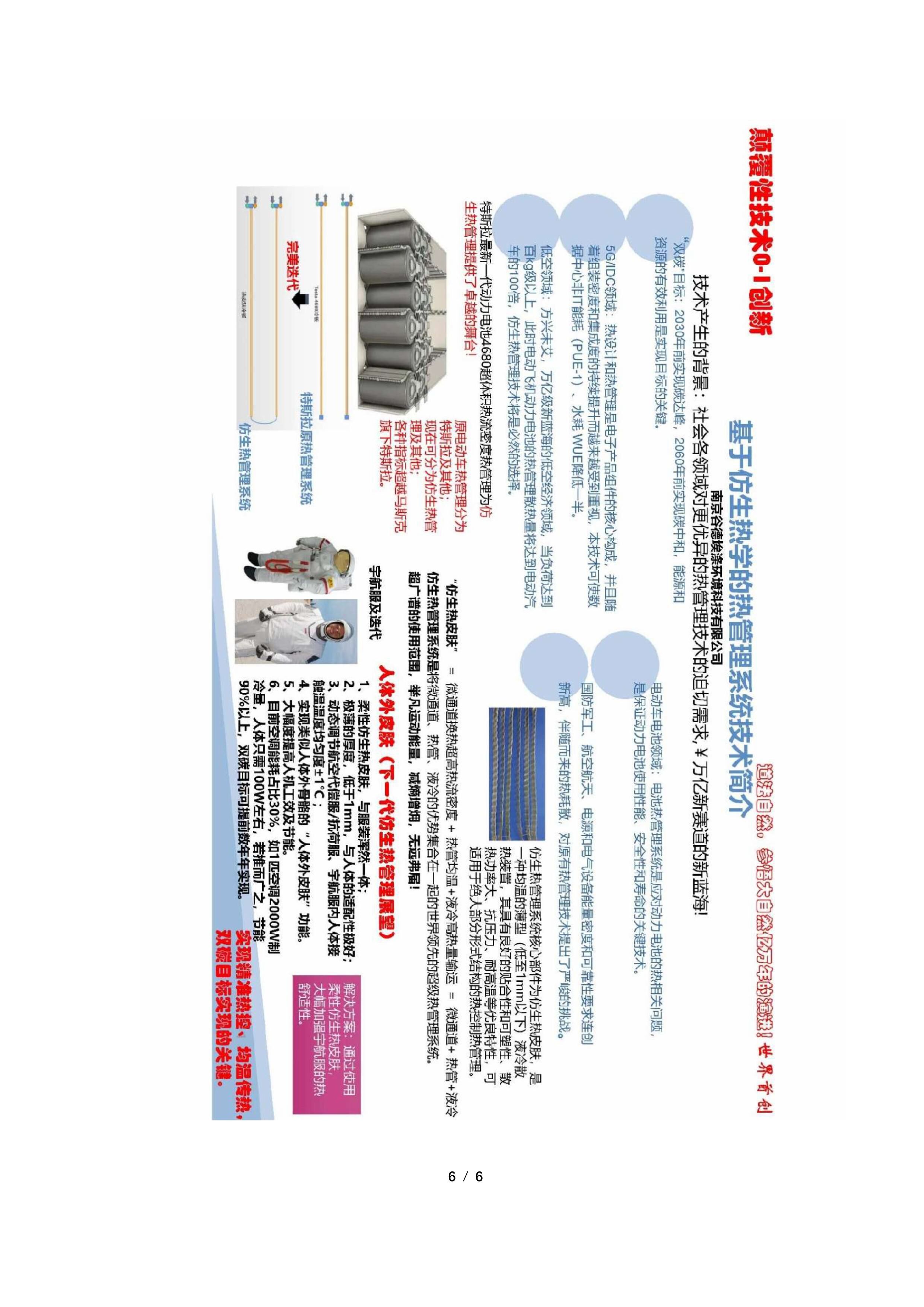

本公司的一项核心成果“一种蒸汽发生器系统及方法”(发明专利号:

ZL201811032605.3),是团队耗费无数日夜、推倒重来上百次才结出的果实。它不仅是我们在市场上安身立命的基石,更是我们这代工程师为国家科技自立自强贡献绵薄之力的赤诚之心。

然而,令我们无比震惊与寒心的是,我司团队拥有完全自主知识产权的系列原创技术,包括我司后来申请的“一种蒸汽发生器系统及方法”(发明专利号:ZL201811032605.3),竟都被上海交通大学王如竹教授团队“巧妙包装”后,冠以“蒸汽热水联供空气能锅炉系统”、“空气能锅炉蒸汽供应系统”等的名目,摇身一变成为其团队的“重大创新成果”。我司在2023年9月3日向

上海交通大学反映王如竹的“能源应用新方式”全球能源大奖系学术剽窃、欺诈而得时,上海交通大学在2023年9月26日回信中,竟然还用无效技术冒充专利【“CN201710962766.1,采用自然工质水的高温热泵循环系统及其工作方法”、“CN201711397931.X,蒸汽热水联供空气能锅炉系统”、“CN201811088773.4,空气能锅炉蒸汽供应系统”】的拙劣方式搪塞掩饰。上述冒充专利也是数年前王如竹伙同上海交通大学剽窃我司团队技术成果并意图申请为专利,但因我司的在先技术而均被国家专利局驳回无效,但还被上海交通大学冒充专利充当创新成果。

然而,行政程序的公正未能阻止学术圈内利益捆绑的“暗箱操作”。此后,王如竹“挪用”我司技术包装而成的“重大创新成果”,又赫然成为王教授团队申报千万元级国家重点研发计划、斩获国际能源大奖及国家科技进步奖、乃至两次申报中国科学院院士的核心支撑材料。

我们民营企业及团队自己贴钱、耗尽心血敲不开的殿堂大门,竟有人(如王如竹)能用剽窃、盗取我们“钥匙”骗取拿着国家的经费,轻松登堂入室并滚动“发展”图名谋利,他们的学术腐败行为跟日军侵华“以战养战”如出一辙,也都是掘我中华之命脉、生存之根本。

需要特别强调的一点,我们在一线拼搏的研发团队,不仅有实践,更有扎实的理论构建。我们发现,国内广泛沿用44年之久的权威教科书《空气调节用制冷技术》(ISBN:9787112189045,1981

年初版至今),其核心基础理论存在严重错误。我们撰写了《关于蒸汽压缩式制冷理论新阐述以及经典理论的错误分析》一文,以期正本清源。然而,论文投向国内多家权威期刊,均以“非学术理由”拒稿。这背后的人为壁垒,让本应属于整个学科的进步陷入停滞,也充分反映出了他们对热力学的认知错误、谬误,缺乏创新的底层理论基础。

一边是我们原创的理论无法发表,另一边是我们原创的技术被王如竹之流剽窃并用于评选院士。两相对比,我们不禁要提出三个直击灵魂的问题:

第一问:创新的荣誉,究竟归谁?

一项足以支撑院士申报的重大成果,其“从0到1”的源头究竟在哪里?是我们熵㶲能源团队十年磨一剑的原创专利,还是经过“再包装”的几篇学术论文?当这份荣誉被置于中国科学界最高殿堂的评选台上时,我们这些真正的原创者、合法的专利持有人,为何连名字都不配拥有?十年苦功,竟抵不过一次“学术提炼”吗?

第二问:“产学研”的桥梁,为何变成了“单向管道”?

国家反复强调要强化企业的科技创新主体地位,我们民营企业响应号召,自筹资金投入真金白银搞研发。但我们想问:为何我们的“主体”成果,到了高校权威学者手中,不仅可以被用来申请他的国家经费,甚至连我们作为源头的原创发明专利都可以被刻意抹去、绝口不提?如果健康的“产学研结合”最终演变为对民营企业创新成果的“单向汲取”和不告而取的“学术劫夺”,那么这究竟是在“融合”,还是在扼杀?

第三问:如此生态,如何支撑“新质生产力”?

发展新质生产力,核心在科技创新,命脉在原创保护。民营企业以其灵活性和市场敏感度,本应是创新浪潮中最活跃的细胞。但如果这些细胞的成果可以被轻易“挪用”,并成为个人攫取名利的资本,那么谁还愿意去啃最硬的骨头?谁还敢去闯最险的无人区?长此以往,我们发展新质生产力的“源头活水”,是否会因这种劣币驱逐良币的生态而逐渐枯竭?

因此,我们必须将逻辑推演到底,向中国科学院提出一个最终极、也最严肃的问题:如果评选委员会认为,这项构成王教授申报核心的成果确实达到了院士级的水平,那么就必须承认,这个院士级贡献的原创性突破部分是由我们熵㶲能源的研发团队完成的。

那么,如果王如竹教授可以凭此当选院士,中国科学院是否也应授予我们公司的原创团队同等的院士荣誉?如果答案是否定的,这是否意味着,在最高科学殿堂的评价体系中,“包装”的价值竟然高于“原创”?这难道不是对国家创新战略和“从0到1”精神最根本的背离吗?

学术是国之公器,院士是国之栋梁,其评选的公正性是整个科技界的基石。为王教授举荐的数位院士,若未能发现其成果与在先专利的雷同,这本身就暴露了推荐与评审机制中可能存在的巨大漏洞。

我们今日之问,并非意在与任何个人或机构为敌,而是为身后千千万万埋头苦干的民营创新者争一个公道,为中国的创新环境要一份最起码的尊重!

我们恳请中国科学院院士评选委员会与上海交通大学能够正视此事,启动严肃、公正的调查程序,厘清事实,给原创者一个说法,给公众一个交代!

这次事件让我们寒心,但绝不会让我们灰心。熵㶲能源的创新之路不会停歇。我们坚信,乌云终究遮不住太阳,一个真正尊重创新、保护原创的健康学术生态终将到来。到那时,中国的“

新质生产力”必将迸发出无与伦比的澎湃伟力!

此致,

敬礼!

南京熵㶲新能源科技有限公司

联系人 郭飚 电话 13636608908

电邮 hvacsum@163.com

2025年10月08日

签名档